| 2025/10/04 02:34 |

[PR] |

| 2007/05/14 23:24 |

お茶濁しⅡ~シュールな景色辺~ |

| 2007/05/08 01:00 |

ここ最近更新してないからお茶でも濁そうかと・・・ |

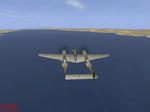

対地攻撃で豪快にロケット弾をぶっぱなしていたら後ろからジークに喰われた。

対地攻撃で豪快にロケット弾をぶっぱなしていたら後ろからジークに喰われた。ガン、と最初はただ被弾しただけだと思ったけどやけに舵の効きと安定性が鈍くなったから確かめたら見事に左垂直尾翼を吹っ飛ばされたP-38、つうか実際こんなんでも飛べるのか?

まあ飛べなくはないけど安定性が悪すぎて着陸はできそうにないな~、なんて考えてたら後ろかまたジークに喰われて今度は火達磨に、幸運は続かないのでした。

| 2007/05/01 03:52 |

銃器、之すなわち科学の塊なり |

さて、今回はいろいろ思うところがあって某マンガ「パン○キンシザーズ」の零距離射撃潰しでもしようかと

ちなみに初めに言っておくけど自分は別にアンチパン○キンシザーズではない、さまざまなマンガ、アニメ、ゲームにおいて平等にツッコミを入れるある種正直体質なのだと思っていただきたい、あと逃げ口実臭いのだがジブン、専門家ではないのでそのへんのことはまあよろしくおねがいします

それでまず一般的に・・・と言うか常識的に火器により発射された物体は成形炸薬などの特殊な例を除き距離が近いほど威力が高い、これはもちろん発射された物体が地球の重力や空気抵抗、その他モロモロの要素で運動エネルギーが削り取られるからでありものすご~く端的にいれば物体を密着させた状態で発射すればエネルギーロスをかなり抑えられる。が、しかし実はこれはあくまでエネルギーロスが少ないと言うことで破壊力とは直結しないのだ。自分でも何を言っているのか分からなくなってきそうなのでいったんまとめると、つまりは「ここで言う破壊力とは具体的に何を指すのか?」と言う問題である。で、多分大方の人が考えるが貫通力と殺傷力だろう、それでここでなにが言いたいのかと言うとこの二つはお互いに相反する存在で双方の両立は特殊な弾頭以外では基本的に不可能ということである。例えば相手が分厚い装甲板だとするとまず銃口(砲口)を密着させた射撃は貫通できなかったことを考えると極めて危険であり、実戦では50メートあれば零距離といっても差し支えないほどの距離と考えられている。実は伍長が行なっているセンチ単位の射撃は危険極まりないどころか貫通力を落とすことも考えられる。危険性は稼動中の戦車に近寄ること自体が危険極まりないのは言うまでも無いが発射した弾丸で燃料や砲弾を誘爆させる上に防御銃座と随伴歩兵にとっては存在を暴露させながら近づくのは標的以外の何者でもない上に単発式の大型拳銃では命中精度と連射の効くボルトアクション式ライフルでは分が悪すぎることに加えてマンガでは目標が逃げないから当たらないと語られるが機関銃と狙って撃つことが基本のライフルではそんなことは無意味ではないのだろうか?さて、もう一つの貫通力の問題だがこのことは映画ミニパトの第1話「吼えろリボルバーカノン」にも描かれているのだが発射された弾丸はライフリング、言い換えれば旋条によりコマの原理で弾丸の軌道を安定させるのだが銃口から発砲された瞬間から軌道が安定するまではわずかながらの時差があり、その間弾丸は後藤隊長が言ったように味噌擂り運動をし、それが終わらないうちに弾着するとそこで運動エネルギーを一気に使い果たしてその破壊力は貫通した場合よりも大きくなるのだが、これは言い換えれば至近距離から発砲すると弾着時にエネルギーを使い果たして貫通性が落ちると言う事でもある。こういう場合は距離に関係なく一定の破壊力が保障できる成形炸薬弾が有効なのだが弾着時に高熱のガスが出るためやはりこれも近くにいるのが危険であり、そもそも戦場では命中精度の劣る拳銃のはよほどの近距離かつ扱いなれた者でないと役に立たないため使用条件は限られるからそれならばいっそのこと命中性を捨てライフリングのない滑腔銃にするのが正解とも言える。と、ここまで悪口を言ってきて何なのだが実はこの先込式単発拳銃と言うのは大口径弾を撃ち出すにはもっとも適した形状で、まあこれはドイツ軍のカンプピストルが元になっているのだがオートマチックの場合弾丸の大きさに合わせてグリップ部分が太くなって持ちにくくなりリボルバーの場合回転弾槽部分と銃身部分にはわずかながら隙間が出来てしまうため爆風が漏れて貫通力が落ちる上にそれをカバーするために弾丸を長くしなければならなくというカラクリだ。

そして最終的に何が言いたいかというと「ここまで近づけるなら火炎瓶とか投げ込んだほうが早くね?」ということであり銃器、火砲の破壊力は高度な科学と物理学の上に成り立っていると言うことだ。自分ではよく分からないが

ちなみに初めに言っておくけど自分は別にアンチパン○キンシザーズではない、さまざまなマンガ、アニメ、ゲームにおいて平等にツッコミを入れるある種正直体質なのだと思っていただきたい、あと逃げ口実臭いのだがジブン、専門家ではないのでそのへんのことはまあよろしくおねがいします

それでまず一般的に・・・と言うか常識的に火器により発射された物体は成形炸薬などの特殊な例を除き距離が近いほど威力が高い、これはもちろん発射された物体が地球の重力や空気抵抗、その他モロモロの要素で運動エネルギーが削り取られるからでありものすご~く端的にいれば物体を密着させた状態で発射すればエネルギーロスをかなり抑えられる。が、しかし実はこれはあくまでエネルギーロスが少ないと言うことで破壊力とは直結しないのだ。自分でも何を言っているのか分からなくなってきそうなのでいったんまとめると、つまりは「ここで言う破壊力とは具体的に何を指すのか?」と言う問題である。で、多分大方の人が考えるが貫通力と殺傷力だろう、それでここでなにが言いたいのかと言うとこの二つはお互いに相反する存在で双方の両立は特殊な弾頭以外では基本的に不可能ということである。例えば相手が分厚い装甲板だとするとまず銃口(砲口)を密着させた射撃は貫通できなかったことを考えると極めて危険であり、実戦では50メートあれば零距離といっても差し支えないほどの距離と考えられている。実は伍長が行なっているセンチ単位の射撃は危険極まりないどころか貫通力を落とすことも考えられる。危険性は稼動中の戦車に近寄ること自体が危険極まりないのは言うまでも無いが発射した弾丸で燃料や砲弾を誘爆させる上に防御銃座と随伴歩兵にとっては存在を暴露させながら近づくのは標的以外の何者でもない上に単発式の大型拳銃では命中精度と連射の効くボルトアクション式ライフルでは分が悪すぎることに加えてマンガでは目標が逃げないから当たらないと語られるが機関銃と狙って撃つことが基本のライフルではそんなことは無意味ではないのだろうか?さて、もう一つの貫通力の問題だがこのことは映画ミニパトの第1話「吼えろリボルバーカノン」にも描かれているのだが発射された弾丸はライフリング、言い換えれば旋条によりコマの原理で弾丸の軌道を安定させるのだが銃口から発砲された瞬間から軌道が安定するまではわずかながらの時差があり、その間弾丸は後藤隊長が言ったように味噌擂り運動をし、それが終わらないうちに弾着するとそこで運動エネルギーを一気に使い果たしてその破壊力は貫通した場合よりも大きくなるのだが、これは言い換えれば至近距離から発砲すると弾着時にエネルギーを使い果たして貫通性が落ちると言う事でもある。こういう場合は距離に関係なく一定の破壊力が保障できる成形炸薬弾が有効なのだが弾着時に高熱のガスが出るためやはりこれも近くにいるのが危険であり、そもそも戦場では命中精度の劣る拳銃のはよほどの近距離かつ扱いなれた者でないと役に立たないため使用条件は限られるからそれならばいっそのこと命中性を捨てライフリングのない滑腔銃にするのが正解とも言える。と、ここまで悪口を言ってきて何なのだが実はこの先込式単発拳銃と言うのは大口径弾を撃ち出すにはもっとも適した形状で、まあこれはドイツ軍のカンプピストルが元になっているのだがオートマチックの場合弾丸の大きさに合わせてグリップ部分が太くなって持ちにくくなりリボルバーの場合回転弾槽部分と銃身部分にはわずかながら隙間が出来てしまうため爆風が漏れて貫通力が落ちる上にそれをカバーするために弾丸を長くしなければならなくというカラクリだ。

そして最終的に何が言いたいかというと「ここまで近づけるなら火炎瓶とか投げ込んだほうが早くね?」ということであり銃器、火砲の破壊力は高度な科学と物理学の上に成り立っていると言うことだ。自分ではよく分からないが

| 2007/04/28 04:47 |

試作機の魔窟№.018 三菱一式陸上攻撃機 |

いじり倒させるこの運命

今回もまたわき道に逸れつつある魔窟シリーズの引き締めに掛かろうかと

そもそも一式陸攻の前身であり日華事変真っ只中に登場した九六式陸攻は当時としちゃかなりの高性能で渡洋爆撃なんかをやったわけだが実は海軍が本格的に運用した双発攻撃機はこれが初めててで、その前の九三式とか九五式は諸般の事情で実戦では使われなかったというわけだ。で、繰り返し言うのだが九六式陸攻はたしかに当時としては高性能だったのだが問題がなかったわけではなくまず防御銃座の射角が狭いこと、空力特性を考えて機体を絞ったおかげで機尾のスペースがほとんどなくなって初期型では背部と胴体下の引き込み式銃座、後期型だと背部のブリスター銃座と機尾側面にずらして配備した銃座だけでしかも背部銃座は左右の双垂直尾翼が死角になって使いにくかったそうで、それとスペースが無いせいで爆弾、魚雷も胴体に直接懸架したから抵抗が増える心配もあったわけだ。

さてここからが本題で以上の反省点といつもの通り無茶な海軍からの要求を受けた三菱は機体形状を思い切って太い葉巻、または紡錘型にして抵抗を減らしつつ機内スペースを確保しようとして、武装も背部と側面に加えて九六式陸攻にはなかった機尾と機首にも銃座を追加して魚雷1発を収納できる爆弾槽も追加した。それから4発攻撃機並みの航続距離を持たせるために後々語り草になるインテグラルタンクを採用したのだが、実は最初から防御をしなかったのではなく一応努力はしたそうなのだがインテグラルタンクは主翼の構造材そのものを燃料タンクにしたもので、防弾タンクは多層ゴムで燃料タンクを覆う仕組みだから装備できないのだ。しかも被弾して穴が開くとサンドイッチされたゴムがガソリンとの化学反応で溶けて穴をふさぐ仕組みだからタンク内に入れると溶けちゃうのだ。それで三菱も4発機案を提出するも却下された。どうもこの話、海軍の頭が固いか意地悪みたいに言われるがそもそも同じ時期に中島で四発陸攻の深山が作られていたから同じ機種をそろえて開発する意味がないと判断したんだろう、双発ならコストは安いし雷撃に必要な運動性もなんとかなるだろうしな。

その後一式陸攻は開戦の空母機動部隊の留守を守り、緒戦で英国戦艦の撃沈とフィリピン攻撃で大活躍して例に漏れずガダルカナル以降は防弾の諸問題でボッコボコにされたわけなんだが後継機に当たる銀河が大スベリしたのとそもそもの一式陸攻が武装と防弾以外の性能は優秀だったおかげで小改修、大改修を受けながら夜間爆撃や味方への物資投下で細々とがんばっていたのだがP-61やらが現れるとそれすらできなくなったのだが・・・まあそもそもその時期は油がほぼ底をついていたから飛ぶこと自体が難しかったんだろうが・・・

今回もまたわき道に逸れつつある魔窟シリーズの引き締めに掛かろうかと

そもそも一式陸攻の前身であり日華事変真っ只中に登場した九六式陸攻は当時としちゃかなりの高性能で渡洋爆撃なんかをやったわけだが実は海軍が本格的に運用した双発攻撃機はこれが初めててで、その前の九三式とか九五式は諸般の事情で実戦では使われなかったというわけだ。で、繰り返し言うのだが九六式陸攻はたしかに当時としては高性能だったのだが問題がなかったわけではなくまず防御銃座の射角が狭いこと、空力特性を考えて機体を絞ったおかげで機尾のスペースがほとんどなくなって初期型では背部と胴体下の引き込み式銃座、後期型だと背部のブリスター銃座と機尾側面にずらして配備した銃座だけでしかも背部銃座は左右の双垂直尾翼が死角になって使いにくかったそうで、それとスペースが無いせいで爆弾、魚雷も胴体に直接懸架したから抵抗が増える心配もあったわけだ。

さてここからが本題で以上の反省点といつもの通り無茶な海軍からの要求を受けた三菱は機体形状を思い切って太い葉巻、または紡錘型にして抵抗を減らしつつ機内スペースを確保しようとして、武装も背部と側面に加えて九六式陸攻にはなかった機尾と機首にも銃座を追加して魚雷1発を収納できる爆弾槽も追加した。それから4発攻撃機並みの航続距離を持たせるために後々語り草になるインテグラルタンクを採用したのだが、実は最初から防御をしなかったのではなく一応努力はしたそうなのだがインテグラルタンクは主翼の構造材そのものを燃料タンクにしたもので、防弾タンクは多層ゴムで燃料タンクを覆う仕組みだから装備できないのだ。しかも被弾して穴が開くとサンドイッチされたゴムがガソリンとの化学反応で溶けて穴をふさぐ仕組みだからタンク内に入れると溶けちゃうのだ。それで三菱も4発機案を提出するも却下された。どうもこの話、海軍の頭が固いか意地悪みたいに言われるがそもそも同じ時期に中島で四発陸攻の深山が作られていたから同じ機種をそろえて開発する意味がないと判断したんだろう、双発ならコストは安いし雷撃に必要な運動性もなんとかなるだろうしな。

その後一式陸攻は開戦の空母機動部隊の留守を守り、緒戦で英国戦艦の撃沈とフィリピン攻撃で大活躍して例に漏れずガダルカナル以降は防弾の諸問題でボッコボコにされたわけなんだが後継機に当たる銀河が大スベリしたのとそもそもの一式陸攻が武装と防弾以外の性能は優秀だったおかげで小改修、大改修を受けながら夜間爆撃や味方への物資投下で細々とがんばっていたのだがP-61やらが現れるとそれすらできなくなったのだが・・・まあそもそもその時期は油がほぼ底をついていたから飛ぶこと自体が難しかったんだろうが・・・

| 2007/04/27 19:33 |

久しぶりにまた無茶苦茶なことを言います |